L’Orchestre Symphonique des Alpes vous propose un programme en 2 parties et 3 dates pour réchauffer les coeurs alors que l’hiver s’installe.

Le concert du dimanche 7 décembre à 17h00, initialement prévu à l’Agora de Bonneville aura bien lieu mais à l’église Saint-Jean-Baptiste de La Roche sur Foron. Nous vous remercions de votre compréhension face à ce changement indépendant de notre volonté.

Le programme

Suites Arlésienne de George Bizet : raffinement lyrique et énergie populaire.

En 1872, Georges Bizet reçoit la commande d’une musique de scène pour la pièce L’Arlésienne d’Alphonse Daudet. La pièce raconte l’histoire tragique de Frédéri, amoureux d’une « Arlésienne » qu’on ne voit jamais, et qui finit par se suicider après avoir appris son infidélité.

La musique de scène de Bizet fait la transition entre les dialogues ou s’y superpose. Si la tragédie de Daudet est un échec, le travail de Bizet est remarqué – sa « Marche des Rois » inspirée d’un noël provençal marquera les mémoires.

Organisée par Bizet lui-même dans le mois qui suit la création de la pièce, la première suite reprend notamment le festif « Carillon » et son tournoyant mouvement perpétuel de cors, le tendre « Adagietto » pour cordes avec sourdine, ou le tonique « Minuetto », qui oppose d’abord vents et bois, avant un gracieux trio déroulé sur un discret bourdon. Alors qu’il avait initialement composé la musique de scène pour un petit orchestre de vingt-six musiciens, quand Bizet reprend sa partition pour écrire une suite, il développe les effectifs de l’orchestre en ajoutant notamment un instrument encore tout récent, le saxophone.

Sept ans plus tard (et quatre ans après la mort de Bizet), son ami Ernest Guiraud (1837-1892) réunit d’autres morceaux pour former une Suite n°2. Son « Menuet », délicate élégie pour flûte solo contrastant avec un trio plus pompeux, est emprunté à La Jolie Fille de Perth. Surtout, Guiraud compose un finale novateur : une triomphale « Farandole » qui en vient à superposer la « Marche des rois » et la « Danse du cheval fou » de Bizet.

Suite n°1 (orchestrée par Bizet lui-même, 1872)

Prélude, avec son introduction grandiose, utilise un thème du choral de Provence « Marche des Rois ». Passages énergiques et épisodes plus doux s’alternent et créent une couleur provençale et dramatique.

Minuetto est une danse élégante d’inspiration classique dans une atmosphère légère, contrastant avec le Prélude.

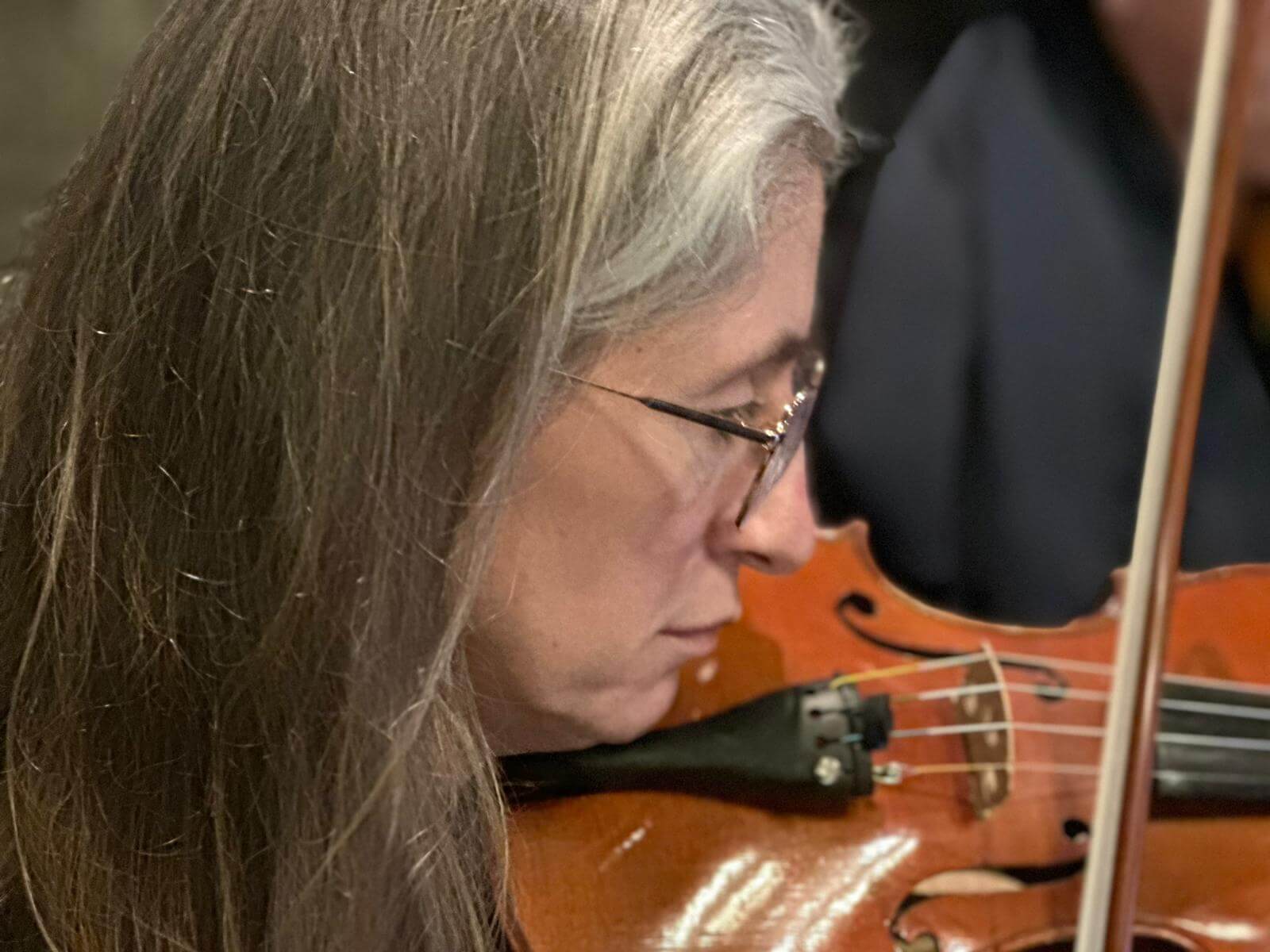

Adagietto est une pièce d’une grande tendresse, confiée aux cordes seules. C’est la rencontre des amoureux. Il est d’un lyrisme intime et très expressif.

Carillon évoque le son des cloches provençales grâce à des motifs répétitifs. Les contrastes dynamiques créent une atmosphère festive.

Cette première suite montre la palette expressive de Bizet : éclat héroïque, danse, lyrisme et couleurs populaires.

Suite n°2 (orchestrée par Ernest Guiraud, après 1875)

Pastorale évoque la campagne provençale avec une atmosphère champêtre et douce grâce à un dialogue très fluide entre bois et cordes.

Intermezzo est un passage poétique et mélancolique avec un thème délicat confié aux bois.

Minuetto commence par de douces mélodies jouées par la harpe et la flûte puis devient une danse vive et élégante, aux contours plus énergiques que le « Minuetto » de la suite n°1. Toujours d’une inspiration classique mais avec une touche populaire.

Farandole est une grande danse provençale, construite sur la combinaison du thème de « La Marche des Rois » et de la danse traditionnelle de la farandole. Ce dernier mouvement monte en puissance pour terminer sur une conclusion brillante et festive.

Cette deuxième suite est plus populaire et dansante, avec des thèmes typiquement provençaux magnifiés par l’orchestration.

« Le Compositeur est mort » de Nathaniel Stookey et Lemony Snicket

Nathaniel Stookey est un compositeur américain né en 1970. Lemony Snicket, né la même année, est un écrivain, lui aussi américain, connu pour ses ouvrages de littérature jeunesse (Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire). L’œuvre a été donnée en concert pour la première fois en 2006.

Le Compositeur est mort est un conte musical contemporain, drôle et intelligent, qui s’inscrit dans la lignée de Pierre et le Loup de Prokofiev. Il offre une initiation à l’orchestre symphonique par le biais d’une enquête policière absurde, ironique, mélangeant mystère, humour noir et satire. Grâce au texte de Lemony Snicket et à la musique de Stookey, l’œuvre parvient à captiver autant les enfants que les adultes, en combinant pédagogie, humour et inventivité musicale.

Dans ce conte musical, le récit prend donc la forme d’une enquête policière : le « narrateur-inspecteur » mène l’enquête sur la mort du compositeur. Tous les pupitres de l’orchestre deviennent suspects : cordes, bois, cuivres, percussions… Chaque famille d’instruments est présentée, interrogée et se « défend » en jouant une courte

démonstration musicale.

L’œuvre suit le schéma classique du conte musical pédagogique :

Dans un premier temps, le narrateur présente l’énigme (le compositeur est mort). Une ambiance mystérieuse est créée par l’orchestre.

Ensuite, les différentes familles d’instruments vont être interrogées par l’inspecteur et seront ainsi, chacune à leur tour, présentées au public :

- Les cordes : présentées comme nobles, lyriques, mais aussi « suspectes » car omniprésentes dans l’orchestre.

- Les bois : mis en avant par leur timbre coloré et expressif, souvent dans des dialogues humoristiques.

- Les cuivres : majestueux et puissants, mais accusés de trop en faire.

- Les percussions : bruyantes, accusées de désordre et de brutalité, elles apportent une touche comique.

L’orchestre entier devient suspect, avec une polyphonie où tous les pupitres s’expriment.

Dans sa musique, Nathaniel Stookey s’inspire des clichés orchestraux associés à chaque instrument (la flûte – pastorale, la trompette – militaire, la contrebasse – grave et inquiétante). Chaque pupitre « joue son rôle » en caricaturant sa personnalité. Chaque section musicale met en lumière les timbres spécifiques, permettant au jeune public de reconnaître les familles d’instruments. La voix du narrateur est aussi très importante et s’intègre dans la partition comme un véritable personnage.

Son orchestration est d’une construction remarquable et d’une grande richesse musicale. Stookey superpose différents éléments musicaux joués par différents pupitres en même temps, il varie les tempi tout le long de l’histoire, il passe d’une valse jouée par les cordes à de la musique « américano-latino » interprétée par les percussions, il intègre des extraits d’œuvres de compositeurs classiques (Mozart, Beethoven, Schubert, Stavinsky…) dans sa partition.

Finalement, l’énigme n’est jamais véritablement résolue et le mystère reste entier : l’humour réside dans la complicité entre musique et narration, et dans l’absurdité de la situation.